![]()

111

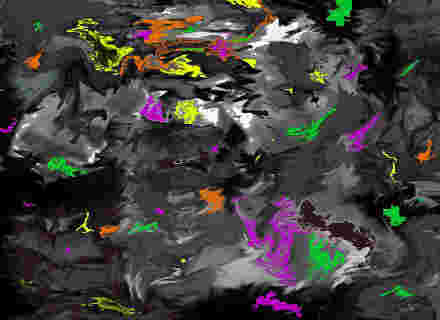

Meisterwerke Opus 55-A Kollapsismus

I HAW 2011,

Museum für Moderne Kampfkunst

Einleitung „Die

Produktionskosten dieses Bildes belaufen sich auf 100 Millionen US

Dollar.“

Diese Aussage verblüffte die

Fachwelt bei der Pressekonferenz anlässlich der öffentlichen

Vorstellung des Werkes. Die Erklärung: Das vorliegende Objekt ist nicht

einfach ein Bild sondern ein zwei Stunden langer Kinofilm, bestehend

aus 172.800 Einzelbildern, die allesamt übereinander kopiert

wurden. Vorgeschichte: Form

+ Innovation Die Filmindustrie verzeichnet

rückläufige Zahlen. Nach der Einführung des Tonfilms, gefolgt vom

Farbfilm, gab es kaum wirkliche Neuerungen. 3D-Filme werden nur

zögerlich angenommen und die ersten 4D-Filme ernteten mit Ausnahme

einiger Rezensenten aus Parallelwelten nichts als Kopfschütteln.

Seit Jahrzehnten stagniert die Entwicklung des Geruchfilms, trotz

Milliarden Subventionen von der chemisch-pharmazeutischen Industrie

und bis 1990 von der

DDR. Auch die stilistischen Mittel

sind ausgereizt. Selbst ambitionierte Verfahren wie wackelnde

Bilder, hemmungslose Schwenks und abgehackte Zooms reichen den

modernen Filmschaffenden nicht mehr zur Realisierung ihrer

künstlerischen Utopien. Ein neues Element musste her und es wurde

von mutigen Visionären

gefunden. Ausgangspunkt war eine anamorphe

Ausschreibung der Filmförderung, die Konzepte hervorbrachte wie das

„Filmen

ohne Film“

als Weiterentwicklung minimal realistischer Aktionskunst, basierend

auf dem „Null-Zuschauer

Ansatz“

der Traumraum Schule, und die Ein-Pixel-Technologie der

kompositorischen

Ultrareduktionsfreunde.

Inhalt Der Film, das Bild, erzählt

die Geschichte der Kampfkunst, von den Anfängen bis heute. Die

neueren Aufnahmen werden dominiert von Anti Ereignissen, zeigen

Anti-Meister, Anti-Schüler, Anti-Verbände, Anti-Prüfer,

Anti-Graduierungen, Anti-Vereine und Anti-Training.

Da die Bilder in zeitlicher Reihenfolge ineinender kopiert

wurden, sind die aktuellen Vorgänge am klarsten zu erkennen. Der

Betrachter mag so beim ersten Ansehen zu dem Schluss kommen, dass

die heutige Situation das Maß der Dinge sei, gar ein Höhepunkt der

Evolution. Der Blick des Konsumenten wird getrübt vom Gift der

Oberflächlichkeit des leicht Erreichbaren. Erst bei genauerer

Begutachtung, erst beim Eintauchen in tiefere Bildebenen wird das

wahre Geschehen deutlich und der augenblickliche Zustand als eine

Collage des Grauens

entlarvt. Die Erkundung des Werkes

erscheint zunächst schwierig, ist aber mit etwas Einsatz von jedem

zu bewerkstelligen. Sogar die einfachsten

Rasterelektronenmikroskope, die man mit Physik Experimentierkästen

bauen kann, sind in der Lage, tiefere Regionen sichtbar zu machen.

Und die nächste Generation von Smartphones wird neben Trüffelschwein

Funktionalität auch Apps mit Teilchenbeschleunigeranbindung durch

Bluetooth aufweisen. So kann man sich auf Entdeckungstour begeben,

kann die Wirklichkeit hinter dem

Tagesgeschehen

erkunden,

kann reisen durch die Schichten und die Geschichte der Kampfkünste

und einer unbekannten Welt begegnen. Ganz nebenbei erleben wir hier

die Geburt einer neuen wissenschaftlichen Disziplin, der sogenannten

Kampfkunst Forensik.

Internationale

Kritikerstimmen Der moderne Rattenfänger von

Hameln hat keine Flöte mehr, sondern eine Prüferlizenz, und er kommt

auch nicht mehr aus Hameln. Und die Fachverbände sind

Großhändler für Phantasie-Graduierungen geworden, ihre Vereine

Selbstbedienungsläden für die verstofflichten Insignien einer

kommerzialisierten Selbsttäuschungskultur. Es ist Augenwischerei im

industriellen Maßstab wie man es bislang nur von Investment Banking

und Bio-Atomkraftwerken

kannte. Das ist die Kernaussage

des Bildes.

... werden die schönen Künste um

eine Ausdrucksform bereichert, die selbst die ausgeklügelsten

Elefantenkuh Mobiles in den Schatten

stellt. ... erleben wir einen Jahrmarkt

der Unfähigkeit und Vetternwirtschaft, der sich durch dieses Werk

bis zu seinen Wurzeln zurückverfolgen

lässt. Obwohl der optische

Gesamteindruck von einem Einheitsbrei schmieriger

Grau-

und Schwarztöne geprägt wird, gibt es hier und da Reste

energiegeladener

Farbflächen. Der

Versuch, Konservendosen mithilfe von al dente gekochter Pasta zu

öffnen, wird in seiner bedenklichen Virtuosität noch vom Schönreden

der Anti-Dojos und Antisenseis übertroffen.

... wird

der Serienpfusch im Sport-Spaß Budo rücksichtslos entblößt.

... eines

der Dinge, die das Leben ändern können, ein Ausweg von der

Schnäppchenjagd nach wertlosen

Rangsymbolen. ... portraitiert mehrere Generationen von Budoka auf

ihrem idyllischen Weg in den

Abgrund. ... die enthusiastische

Gleichgültigkeit steckt an und macht Lust auf

mehr. ... illustriert eine Entwicklung, von der man sich immer

wieder gerne

abwendet. ...

versöhnt die Erkenntnis, dass es bald nicht mehr schlimmer kommen

kann. ...

gebirt die Romanze zwischen Heuchelei und Machtgeilheit ein

zauberhaftes Klima der Dekadenz.

... haben

sich die Helden der Vergangenheit als rückgratlose Mitläufer

entpuppt.

...

rituelle Lehrgänge als Gelddruckmaschine, eine

Hommage an vulgärkapitalistische

Abzocke. ... können jetzt die Früchte

jahrzehntelanger Konditionierung geerntet

werden. Resümee Dieses Artefakt ist das

Gründungswerk einer neuen Stilrichtung der bildenden Kunst, des

Kollapsismus oder Hyperkurzfilms. Belächelt, verachtet und

verspottet wie einst die ersten Vertreter des Impressionismus,

arbeitet auch hier die Zeit für das Genre und wird eine wahre und

andauernde Wertschätzung

hervorbringen. Die innewohnenden

Ausdrucksmöglichkeiten dieser Kunstform eignen sich in

revolutionärer Weise dazu, kulturhistorische Meilensteine in

kompakter Form darzustellen.

Eine nachhaltige Sichtweise auf

die Drei-Liter-Wassertomate, Online Akkupunktur und den

Volksentscheid über Klimawandel rückt in greifbare

Nähe. So ist dieses Exponat eine

Analogie zu Entwicklungen im Kampfkunstbereich. Es ermuntert den

Betrachter nicht nur Lehren zu ziehen, sondern auch neue Bilder zu

erzeugen, den Film und die Geschichte fortzuführen und das momentan

vorherrschende Geschehen zu einem dunklen Kapitel zu machen, zu

einer vermeidbaren

Bildstörung.

©

2011 HAW + TDI +

UFA